小沃 沃德生命 2024-02-29 17:00 美国

基于凝血系统的复杂性,人们在凝血研究的道路上还在不断地探索,在未来,人们或许会发现凝血系统中更多的检测靶点,也可能会研发出更为先进的检测手段,为疾病的快速、精准诊疗提供帮助。

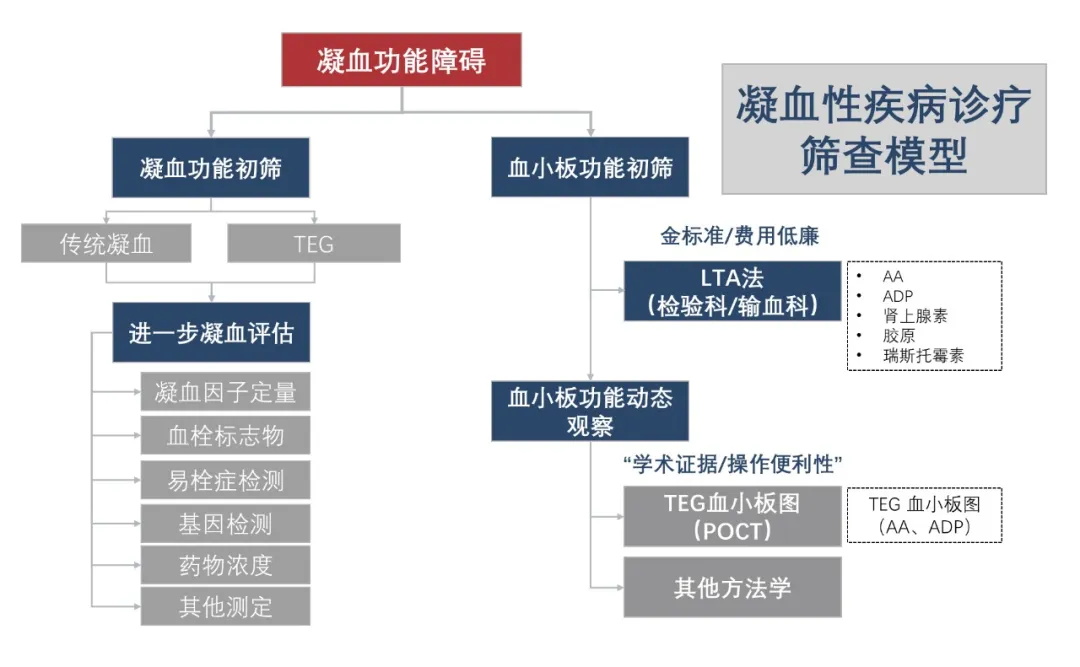

结合现有的凝血检测手段,人们在血栓和出血疾病的诊疗中,一定会建立起一套应用机制,结合每个检测项目的检测内容、检测特点和不足,对每个类型的检测项目进行定位并合理组合,从而制定出疾病筛查和精细化检测的逻辑和流程,帮助人们最大程度地实现凝血功能的监测。

思考一:传统凝血项目和血栓弹力图(TEG)的联合出凝血疾病筛查首选方法

-

附图1. 出凝血疾病诊疗筛查模型

-

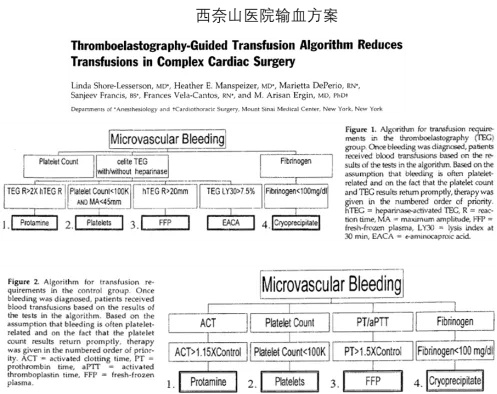

附图2. 西奈山医院(美国)输血方案

解释:对于微循环出血,同时考虑传统凝血测试(PLT和FIB)以及TEG,根据血小板计数和TEG MA值,判断血小板的输注。

-

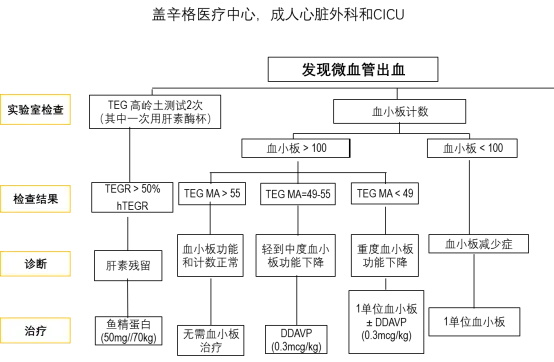

附图3. 盖辛格医疗中心(美国) 输血方案

解释:对于心脏外科发现的微循环出血,实验室检测包括TEG和血小板计数,同时根据血小板计数和TEG MA,判断血小板功能障碍,指导血小板的输注或者DDAVP的使用。根据TEG肝素酶对比测试,诊断肝素残留,指导鱼精蛋白的使用。

-

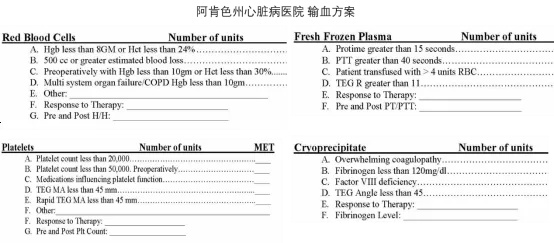

附图4. 阿肯色州(美国)输血方案

解释:新鲜冰冻血浆(FFP):PT>15s,PTT<40s,TEG R>11分钟

血小板(PLT):A.PLT<20000,B.术前PLT<50000,C.药物影响血小板功能,D.TEG MA<45mm,E.快速TEG MA<45mm;

冷沉淀:A.FIB<120mg/dl,B.因子VIII缺陷,C.TEG α角<45°。

-

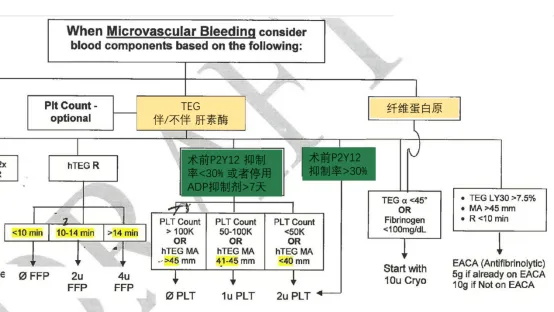

附图5. 圣卢克医院(美国)

解释:当发现微血管出血时,基于如下策略考虑成分血制品输注。术前P2Y12抑制率<30%或者停用ADP抑制剂>7天,之后根据PLT计数和肝素酶TEG的MA数值,判断血小板功能障碍的原因并指导血小板的输注。术前P2Y12抑制率>30%,则考虑抗血小板药物的影响。根据TEG的α角和FIB含量,判断纤维蛋白原制品的使用。

-

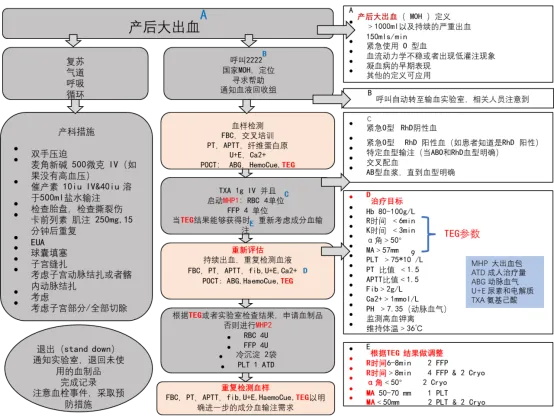

附图6. 牛津大学医院、莱斯特大学医院(英国)产后出血救治策略

解释:当发生产后大出血(PPH)后,进行血样检测,包含PT、APTT、FIB、交叉配血、进行POCT测试,包含血气,HaemoCue,TEG。根据TEG结果,重新考虑成分血输注,动态监测上述项目,直至出血停止,凝血改善。TEG参数和传统凝血参数达到目标治疗范围。

-

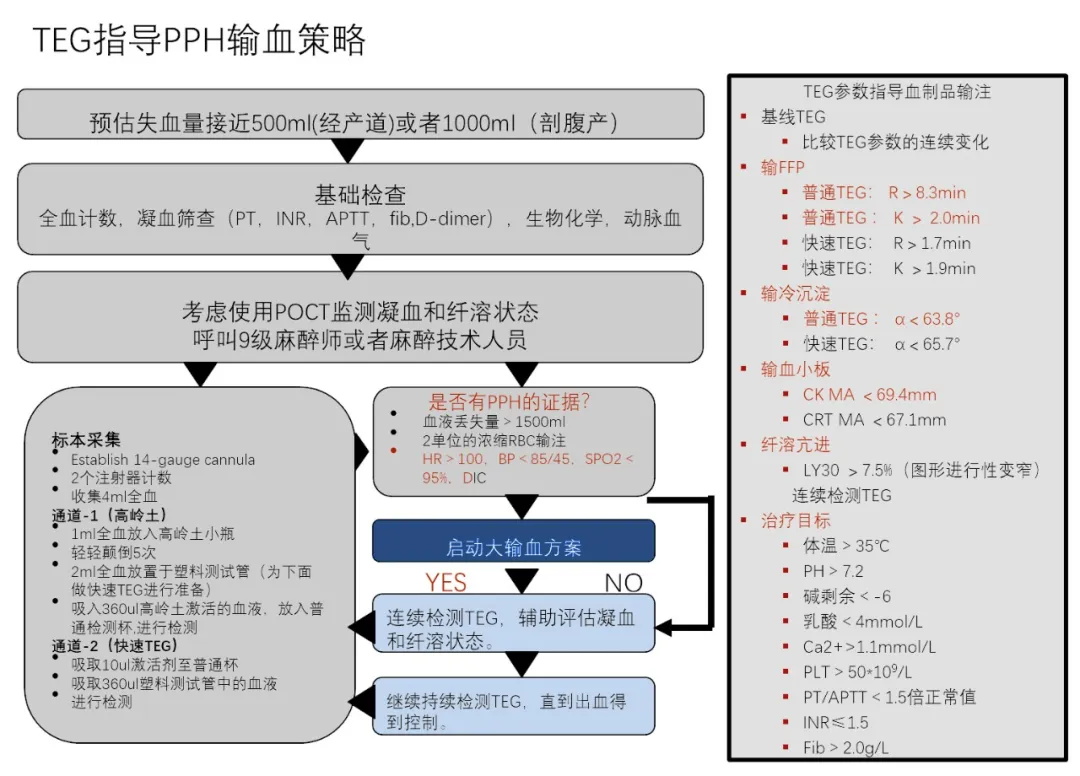

附图7. 奥克兰城市医院(新西兰)

解释:当发生产后大出血(PPH)后,进行基础检查,包括全血计数、凝血筛查(PT、INR、APTT、FIB、D-dimer)、生化检查、动脉血气、考试使用POCT监测凝血和纤溶状态。连续检测TEG,辅助评估凝血和纤溶状态,直至出血得到改善。

列表-指南/专家共识列表-传统凝血检测联合TEG进行凝血评估

-

2006年《美国麻醉医师联合会输血指南》:术中、术后失血和输血的管理-凝血功能检查包括血小板计数、凝血酶原时间(PT)、国际标准化比值(INR)和活化部分凝血活酶时间(APTT),还包括纤维蛋白原、血小板功能、血栓弹力图、D-二聚体和凝血酶时间(PT)。

-

2007年《中华医学会麻醉分会围手术期输血指南》:凝血功能包括血小板计数、PT、APTT、INR 以及血小板功能评估、血栓弹性图(TEG)、纤维蛋白原水平等以指导输血。

-

2014年《产后出血的评估和管理-国际专家小组共识》:凝血检测建议-一旦明确持续性PPH的诊断,即应进行凝血检测以指导后续治疗。标准凝血测试应包括血小板计数、PT、APTT、纤维蛋白原浓度,如果可用,除标准测试外,还应进行POC测试(TEG)。凝血状态评估应每45-60分钟重复检测,直到出血被控制和凝血功能异常得到纠正。

-

2019年《妊娠合并结构异常性心脏病产后出血MDT管理专家共识》:止血药物,血浆纤维蛋白原水平<1.5g/L或血栓弹力图(TEG)提示功能性纤维蛋白原不足时使用。

-

2021年《高龄妇女瘢痕子宫再妊娠管理专家共识》:血常规,凝血FIB,D-二聚体,血型和血栓弹力图,是胎盘植入产妇终止妊娠术前检查和术中完善检查的项目。

-

2019年《产科患者血液管理NATA专家共识》:5.2凝血监测推荐意见-PPH期间评估凝血功能障碍的方法包括临床观察和实验室检查,包括PT、APTT、FIB、全血细胞计数(包括PLT)和床旁血栓粘弹性检测。5.4血液成分治疗推荐意见-推荐40:对于凝血试验结果异常的进行性严重PPH例如,PT、INR和APTT>1.5倍正常值或TEG中R值延长的患者,建议输注血浆(15-20)ml/kg (2C)。推荐42:对于实验室检查异常,例如PLT<75*10^9/L、TEG或ROTEM显示与血小板功能受损相关的凝血强度减弱、或血小板功能试验显示血小板功能减弱的进行性严重PPH患者,推荐输注标准剂量的血小板5-10ml/kg (1C)。

-

2020年《自然流产诊治中国专家共识》:2016年共识推荐对RSA患者进行凝血功能(TT、APTT、PT、FIB-DD)、标准aPLs及同型半胱氨酸(Hcy)进行筛查,但对于蛋白S,蛋白C,凝血因子XII、AT的筛查仅为条件性推荐。2020年共识推荐内容与2016年共识基本一致,但额外推荐有条件者开展血栓弹力图(TEG)、TAT、TM、凝血因子V、凝血酶原等因子的功能测定,必要时可进行遗传性PTS基因筛查。

-

2019年《中华人民共和国卫生行业标准-内科输血规范》:4.2 血小板成分:血小板计数>50*10^9/L可不输注;倘若存在血小板功能异常伴明显出血,可输注;血栓弹力图(TEG)显示MA值降低伴有明显出血,应输注。4.4 新鲜冰冻血浆/病毒灭活新鲜冰冻血浆/冰冻血浆/病毒灭活病毒血浆:PT或APTT>参考值区间上限1.5倍~2倍,伴有出血,应输注。INR值>1.5~2.0(肝病>1.3),伴有出血,应输注。血栓弹力图(TEG)显示R延长,伴有出血,可输注。输注后,通过PT和/或APTT和/或INR和/或血栓弹力图(TEG)检测,适时调整输注剂量。4.6 冷沉淀凝血因子:先天性或获得性低纤维蛋白原血症(FIB<1.0g/L)伴明显出血,在药源性纤维蛋白原无法获得时,可输注;血栓弹力图(TEG)显示K值延长、α角缩小并伴明显出血时,可输注。

-

2013年《欧洲麻醉学会(ESA)围手术期严重出血管理指南》:血浆纤维蛋白原水平<1.5~2.0 g/L或血栓弹力图检测结果为功能性纤维蛋白原不足时,都可以进行纤维蛋白原替代治疗。

-

2014年《围术期输血指南(协和医院、华中科技附属同济医院等)》:围术期凝血检测包括标准实验室诊断项目如血小板计数、PT、APTT、INR、纤维蛋白原等,必要时应进行POC凝血监测,如血栓弹力图(TEG)等。

-

2018年牛津大学医院《成人创伤大出血的输血管理》:与血液动力学损害相关的出血(例如心率>110次/分,收缩压<90mmHg,激活大出血通路,采血,包括血气(动脉/静脉);全血细胞计数,尿素+电解质;凝血筛查;纤维蛋白原;血型筛查;TEG(如果可行)。

-

2013年《中华医学会严重创伤输血专家共识》:当PT、APTT>1.5倍参考值,INR>1.5或者TEG参数R值延长时,推荐输入FFP;FIB和冷沉淀,推荐根据TEG参数K值和α角决定是否继续输入,紧急情况下,应使Fib浓度至少达到1.0g/L(1C)。血小板:推荐根据TEG参数MA值及时调整血小板输注量(1C);如果术中出现不可控制的渗血,或存在低体温,TEG检测显示MA值降低,提示血小板功能低下时,血小板输注量不受上述限制(1C)。

-

2022年《颅脑创伤后加重继发性脑损伤的危险因素防治专家共识》建议常规监测PT、APTT、血浆纤维蛋白原、INR 、血红蛋白、血小板计数(PLT) 、血栓弹力图(TEG) ; 建议对接受或可能接受过抗血小板治疗的患者进行血小板功能筛查。监测方式: 血常规、常规凝血功能、血栓弹力图、血小板功能等检测。

-

2021年《口服抗血栓药物患者急性创伤大出血诊断与治疗中国专家共识》:评估患者的止血能力:对于服用抗血小板药物的患者应检测血小板聚集功能,目前常用的方法学有光比浊法(LTA法)、血栓弹力图(TEG)等。TEG采取全血进行检测,反映动态血液凝固全过程。逆转抗血小板药物治疗:TEG是目前研究最多的新型血小板功能检测方法,改良TEG越来越多地用于血小板功能的评估中。

-

2020年《地市级综合医院创伤中心建设管理专家共识》补充凝血物质:当血浆纤维蛋白原<1.5-2.0g/L或TEG提示明显的纤维蛋白原缺乏时,建议输注纤维蛋白原或冷沉淀;初始剂量为纤维蛋白原3-4g、冷沉淀50mg/kg;随后根据纤维蛋白原检测水平和TEG结果决定是否需进一步补充。